Тренды мировой научно-технической политики в 2024 году

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в течение 2024 года с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA осуществлял мониторинг мировой повестки научно-технической политики. Новый выпуск подготовлен по итогам изучения более 700 мер государственной поддержки науки и технологий, объявленных за это время органами власти 37 зарубежных стран.

В 2024 г. набор ключевых тем, которые нашли отражение в научно-технической политике зарубежных стран, не сильно изменился по сравнению с предыдущим годом. По-прежнему повышенное внимание в мире уделялось вопросам устойчивого развития, разработки и внедрения новых технологий, поддержки исследований, совершенствования системы управления научно-технологическими комплексами и повышения их конкурентоспособности, формирования востребованных компетенций (рис. 1).

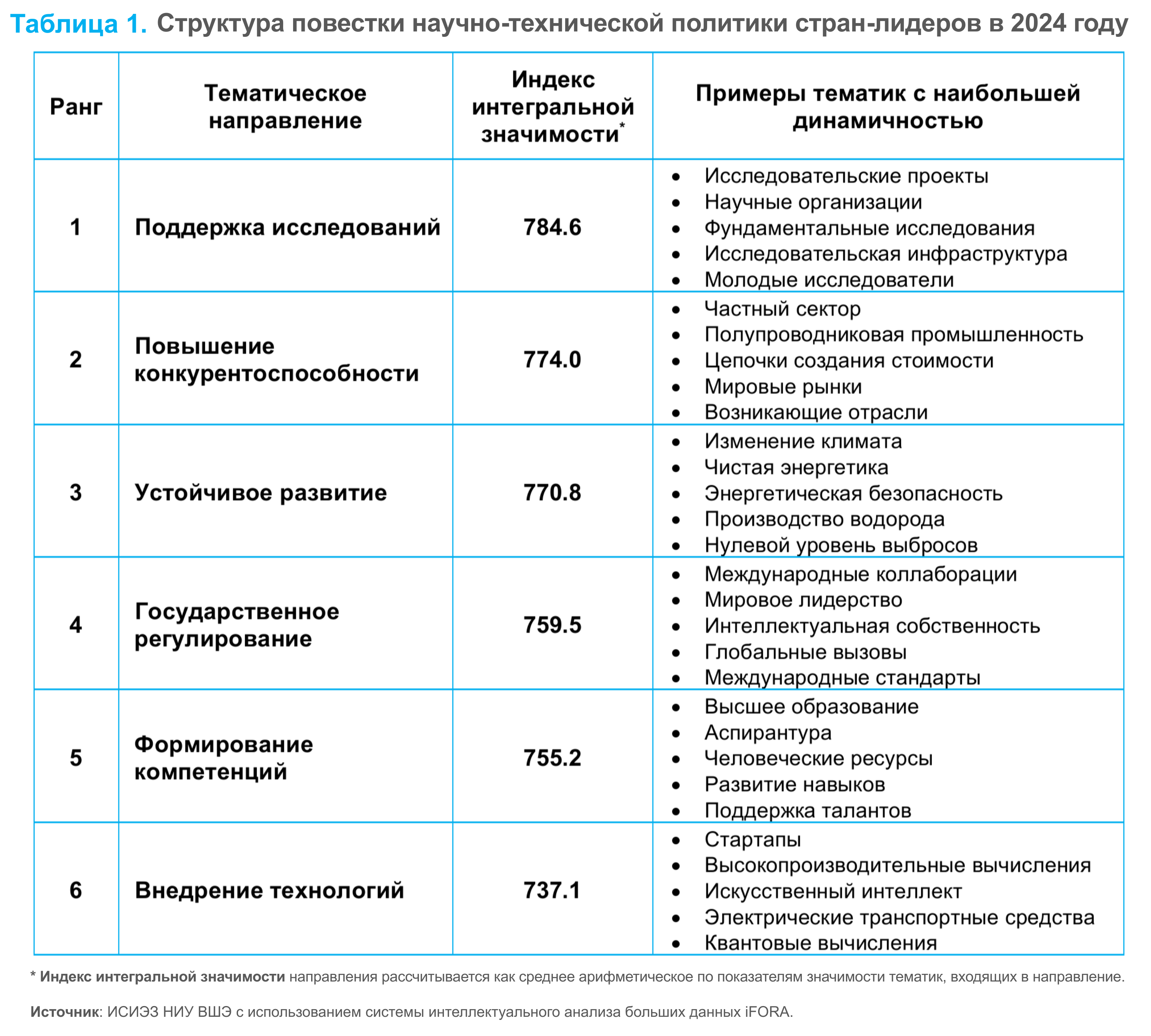

Вышеобозначенные направления примерно равноценны по уровню значимости (табл. 1). Вместе с тем немного чаще других в официальных документах ведущих стран встречались тематики, связанные с поддержкой исследований, созданием условий для их проведения, включая обеспечение притока молодых кадров и развитие инфраструктуры (см., например, «Как выглядит сегодня научно-технологическая политика Китая?»). Расширение поддержки фундаментальной науки сопровождается параллельной приоритизацией прикладных исследований и разработок. Так, в Великобритании создаются центры превосходства, специализирующиеся на терапии неизлечимых заболеваний; американское агентство ARPA-H финансирует разработку новых антибиотиков с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ); в Австрии открыт академический институт для проведения биомедицинских исследований (также с применением ИИ). Целенаправленные исследования ИИ представляют собой самостоятельный приоритет, о чем свидетельствует запуск для этих целей различных инициатив в целом ряде стран (национальный хаб в Республике Корея, научный центр в Бразилии, канадско-французская грантовая программа и др.).

В свете обострения борьбы между крупнейшими экономиками за глобальные рынки и потребности в снижении зависимости от внешних поставок критически значимых товаров и технологий в научно-технической политике ведущих стран проявляется тренд на технологический суверенитет и повышение конкурентоспособности. Часто речь идет об укреплении собственной промышленной базы, причем поддерживаться может как выпуск конечной продукции (в частности, медицинских приборов в Таиланде), так и ее важнейших компонентов, особое место среди которых занимают полупроводники и продукты на их основе (соответствующие меры реализуют США, Китай, Великобритания, Республика Корея, Бразилия и др.).

При этом политика активного государственного вмешательства сочетается с поощрением частной инициативы, что иллюстрирует, например, бюджетное софинансирование крупных отраслевых проектов в Италии по внедрению радикальных инноваций, в том числе в области микроэлектроники и облачных вычислений.

Эти вопросы тесно связаны с задачами внедрения технологий. Ведущие страны фокусируются на распространении сквозных технологий в экономике — в первую очередь цифровых или напрямую относящихся к ним, включая ИИ, высокопроизводительные (США, Республика Корея, Турция, Финляндия) и квантовые (Великобритания, Канада, Австралия) вычисления, сети 6-го поколения (Швеция), разработки в области робототехники (Франция, Бельгия), электромобилей (США, Чехия) и беспилотных транспортных средств (Германия). Другим явным трендом выступает намерение властей ускорить коммерциализацию создаваемых технологий, чему призваны способствовать новые инструменты помощи стартапам и венчурного финансирования (Канада, Австралия, Бразилия).

Крайне значимой остается и проблематика устойчивого развития, охватывающая различные подходы к борьбе с изменением климата и негативным влиянием деятельности человека на экологию. Основная цель здесь состоит в стимулировании перехода на новые источники энергии (возобновляемые, водородные, ядерные). Поиск «чистых» способов получения водорода предусмотрен стратегическими и программными документами многих стран (США, Канады, Бразилии, Австралии, Нидерландов, Чехии). Китай стимулирует масштабную модернизацию энергопотребляющих устройств и оборудования, а власти Австрии компенсируют малому бизнесу затраты на консультации по привлечению инвестиций в свои климатические проекты.

Развитие науки и технологий затрагивает интересы различных стейкхолдеров, в связи с чем важное место в повестке неизменно занимают подходы к его государственному регулированию. Некоторые вызовы, актуальные сразу для многих стран (к примеру, ускоренное распространение ИИ), способствуют налаживанию международного сотрудничества, выражающегося в том числе в выработке единых стандартов (см. «Регулирование искусственного интеллекта: первые шаги»). Кооперация с другими странами может рассматриваться и в качестве одного из инструментов решения сугубо национальных задач — в частности, достижения технологического суверенитета и лидерства в возникающих технологиях (Республика Корея). В то же время на фоне усиления глобальных противоречий управленческие решения в научно-технологической сфере принимаются с учетом угроз безопасности (национальной, экономической, информационной и др.). В этом контексте большое внимание уделяется вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Решение широкого спектра проблем, особенно долгосрочных, невозможно без эффективной системы подготовки и привлечения талантливых специалистов. Как следствие, правительства реализуют многочисленные меры поддержки, нацеленные на формирование компетенций и развитие научного кадрового потенциала (см. «Великобритания инвестирует в аспирантуру нового формата», «Китай запустил новую программу привлечения талантов», «Индия стимулирует приток инженеров-исследователей»).

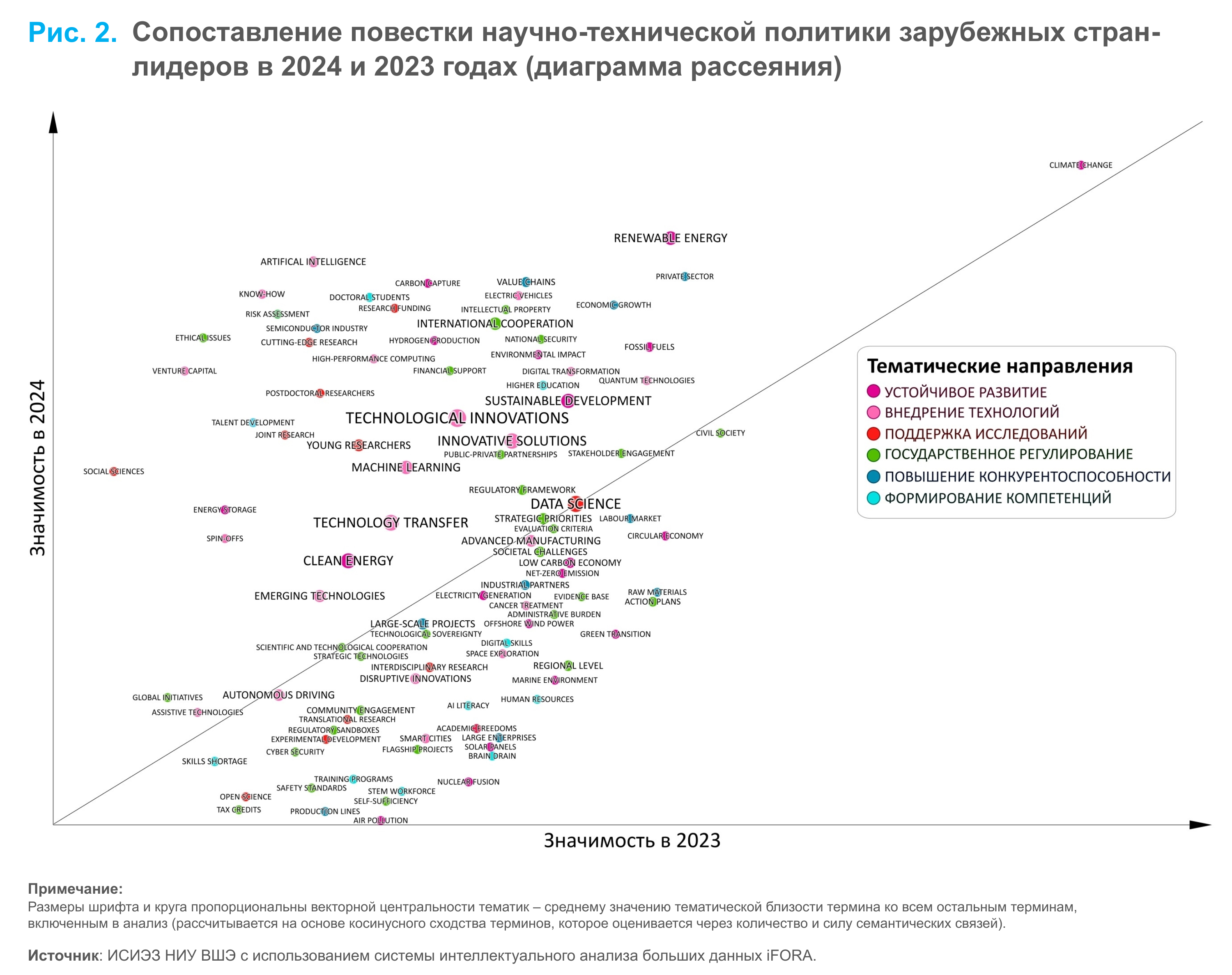

Сравнение с предыдущим годом показывает, что в 2024 г. в повестке стали чаще присутствовать: «цифровые» тематики ИИ и полупроводниковой индустрии; отражающие борьбу с изменением климата производство водорода и улавливание углерода; регуляторные задачи оценки рисков и соблюдения этических норм; поддержка молодых исследователей и аспирантов (рис. 2). При этом несколько реже упоминались региональные аспекты технологического развития и эмиграция высококвалифицированных кадров.

При общем интересе развитых и развивающихся государств к ИИ, квантовым технологиям, изменению климата и международному сотрудничеству заметны и различия в их повестках (рис. 3). Первые продолжают акцентировать внимание на безопасности, здравоохранении, высшем и послевузовском образовании. Вторым же более свойственно стремление к максимизации экономических эффектов научно-технологического развития, формированию условий для роста возникающих отраслей и цифровой трансформации.

Резюме

В глобальной повестке научно-технической политики в 2024 году доминировали вопросы развития цифровых технологий, особенно масштабирования индустрии полупроводников и регулирования ИИ, борьбы с изменением климата, поддержки фундаментальной науки, подготовки молодых исследователей. Реализуемые в России меры поддержки этой сферы в целом согласуются с мировыми тенденциями. Среди наиболее значимых последних инициатив такого рода — запуск национальных проектов технологического лидерства. Они призваны обеспечить рост выпуска в нашей стране конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и формирование новых рынков за счет развития критических и сквозных технологий отечественной разработки.

Источники: расчеты на основе системы интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель — ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных государственным заданием НИУ ВШЭ.

Материал подготовили Сергей Бредихин и Мария Сварчевская

В сборе информации участвовали Артур Арзуманян, Франсиско Брамбила Мартинес, Елена Каменева, Никита Лушачев, Яна Яворская

Предыдущий выпуск серии «iFORA-экспресс»: «Топ-20 фронтиров мировой науки: 2024»