Будущее науки: организационные сдвиги в научных системах

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует возможные изменения институциональной структуры сектора исследований и разработок на основе результатов опроса ведущих ученых о будущем науки на горизонте до 2030 года.

Опрос проведен по квотной выборке методом самозаполнения электронной анкеты (CAWI). После взвешивания данных итоговый размер выборки составил 374 человека, из которых 252 русскоязычных и 122 англоязычных исследователей. Подробные результаты исследования представлены в монографии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Будущее мировой науки» (доступна в печатной версии в книжных магазинах и для заказа онлайн).

Значительная часть происходящих изменений в научных системах касается организации самого исследовательского процесса и происходит под воздействием внутренних и внешних факторов, исторически сложившихся закономерностей и текущих реалий. Эти изменения изучаются в разрезе секторов науки, объединяющих определенные виды организаций, выполняющих исследования и разработки (ИР).

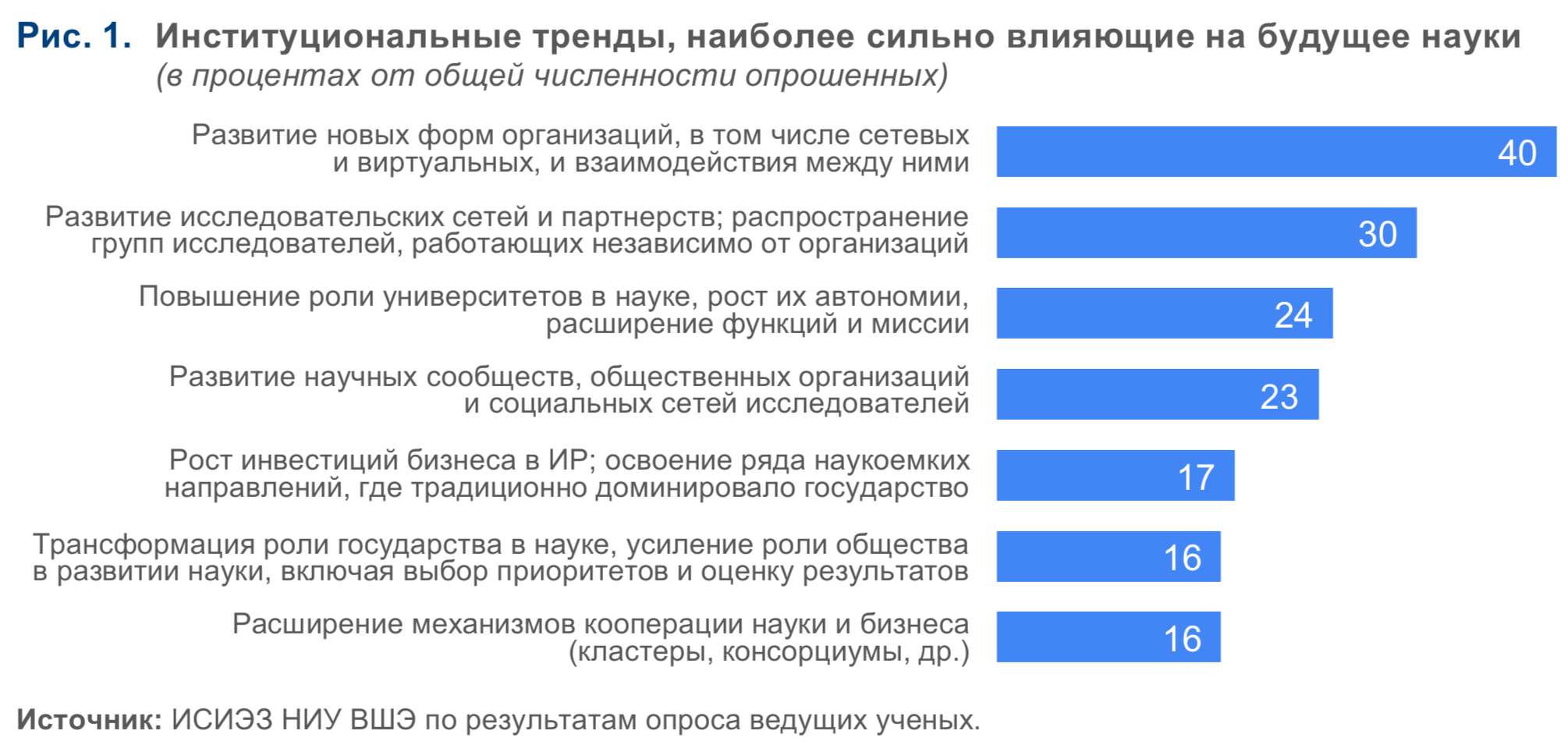

При рассмотрении институциональных изменений к наиболее значимым для будущего науки респонденты отнесли развитие новых форм организаций (40% опрошенных) и распространение групп исследователей, работающих вне привязки к конкретным организациям (30%). Другие тренды выбрали всего 16–24% опрошенных (рис. 1). Каждый второй соотнес максимальное проявление трендов со среднесрочным периодом (до 2030 г.).

Результаты опроса выявили отдельные устойчивые закономерности развития научных систем. В первую очередь речь идет о характерном для большинства ведущих стран усилении роли предпринимательского сектора в выполнении ИР и их финансировании. В этом секторе все активнее осваиваются наукоемкие направления деятельности, где ранее доминировало государство (ОПК, освоение космоса, реализация инфраструктурных проектов и др.). Многие компании наращивают затраты на науку, в частности фундаментальную, масштабы патентования и внедрения технических и технологических новшеств. Такие практики, как содержание собственного научного персонала, эксплуатация дорогостоящего исследовательского и экспериментального оборудования, аутсорсинг ИР, контакты и совместные публикации с академическими учеными (в том числе привлечение последних на работу), позволяют компаниям более обоснованно выстраивать стратегию взаимодействия с внешними контрагентами при закупке, адаптации и использовании в разных формах новых знаний, полученных из внешних источников.

Важность роста инвестиций бизнеса в науку и различные наукоемкие сферы, признали и российские (15% опрошенных), и зарубежные (20%) эксперты. Почти треть (31%) заявили, что эта тенденция уже проявилась в наибольшей степени, и свыше трети (38%) — что эти вложения будут только наращиваться.

Значимость изменений, отражающих трансформацию роли государства (включая делегирование ряда функций другим акторам, в том числе некоммерческим организациям), для будущего науки подтвердили 16% опрошенных ученых (в группе зарубежных респондентов — 24%, российских — 13%). Почти 47% российских ученых считают, что этот тренд уже сегодня проявляется довольно сильно; более 55% зарубежных — что в максимальной степени он проявится к 2030 г.

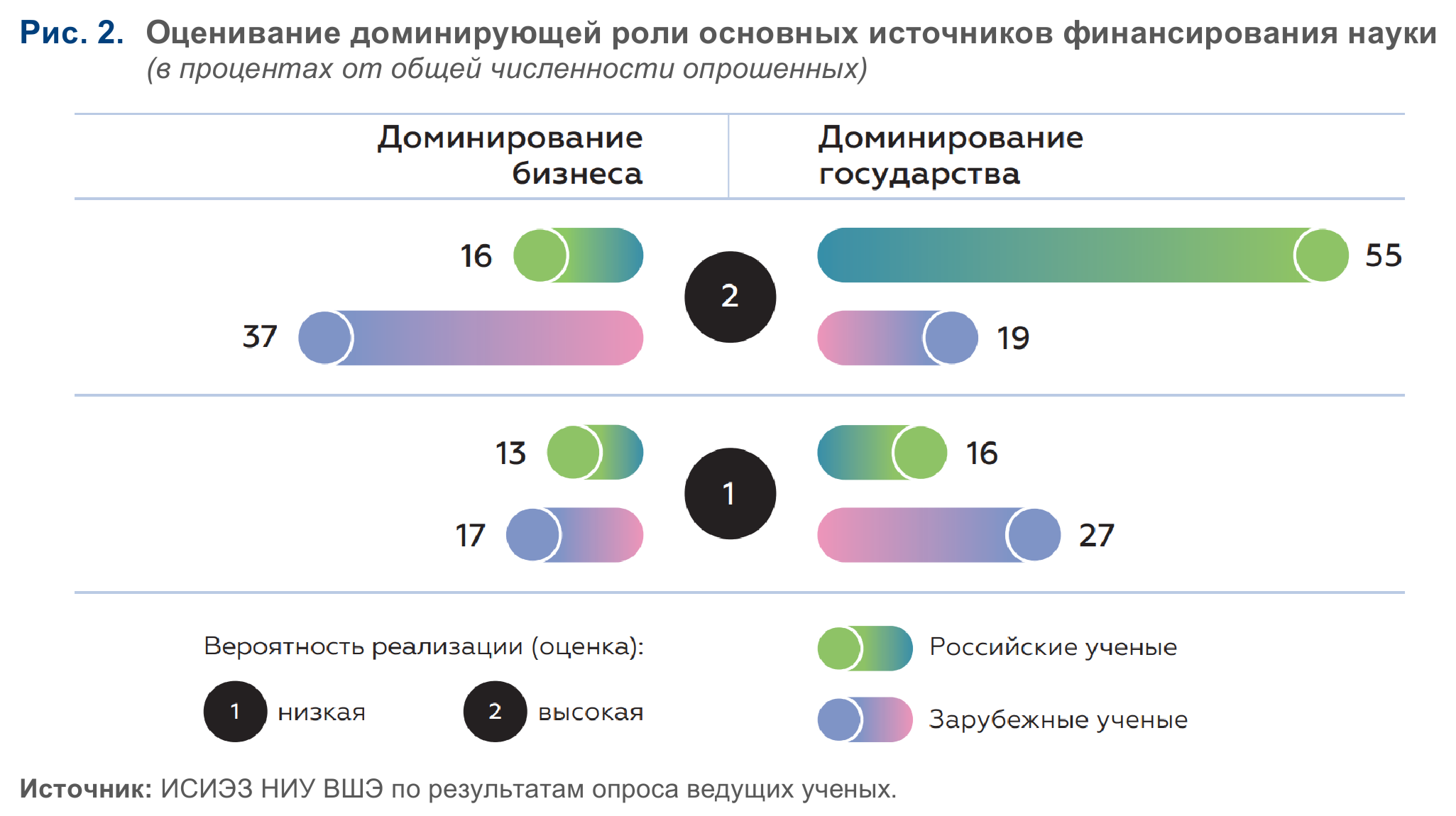

Результаты опроса подтвердили, что в будущем сохранятся два основных источника финансирования ИР — государство и бизнес. При этом российские ученые в большей степени ориентированы на поддержку государства (почти 60% положительных ответов), а зарубежные оценивают эти два источника примерно равнозначно (рис. 2).

Хотя доля государственного сектора в выполнении ИР и структуре источников их финансирования в целом по миру сокращается, государство и в будущем останется одним из ключевых инвесторов науки. Его инициативы в большей мере будут лежать в области согласования и координации интересов всех стейкхолдеров сферы науки, повышения конкурентоспособности страны на глобальной арене, поддержки крупных научно-технологических проектов и научных прорывов.

Роль университетов в глобальной науке также весьма ощутима и определяется их активностью в области генерации и распространения знаний и технологий. Оценивая стратегическую развилку в институциональном развитии глобальных научных систем (повышение роли университетов VS повышение роли бизнеса), большинство российских ученых сделали ставку на университеты (53% против 25%), а зарубежные рассчитывают на растущую роль обоих секторов (47% и 39% соответственно). Более 80% опрошенных в целом и по всем группам (российские и зарубежные, возрастные когорты, области науки) полагают, что тренд на повышение роли университетов либо уже проявился в максимальной степени, либо это произойдет на временнóм интервале до 2030 г.

В будущем роль университетов может усиливаться за счет дальнейшего преобразования моделей функционирования и финансирования соответствующих организационных структур, включая:

- расширение миссии, функций и организационно-управленческой автономии;

- активное вовлечение в прикладные проекты и технологические разработки;

- внедрение современных методов повышения компетентности кадров и уровня зрелости разрабатываемых технологий, поиска областей их применения;

- создание малых технологических компаний и др.

Одним из долгосрочных трендов развития науки, характерных для всех уровней ее институциональной организации, эксперты посчитали расширение масштабов и форм кооперации (16% опрошенных: 17% россиян, 14% иностранцев).

На формирование и динамику проявления данного тренда, в свою очередь, влияет цифровизация, которая значительно удешевляет и ускоряет обмен научными данными и результатами ИР, масштабирует процессы проведения исследований, в том числе в русле концепции открытой науки и совместного производства знаний — knowledge co-creation. Массовое внедрение современных цифровых технологий позволяет объединять материальные и нематериальные ресурсы для реализации исследовательских проектов, получать удаленный доступ к научному оборудованию, базам и банкам данных, программному обеспечению, проводить исследования и эксперименты в виртуальном пространстве. В институциональном плане это все ведет к трансформации привычных организационных структур (лабораторий, институтов и др.), механизмов взаимодействия ученых между собой, с органами управления, заказчиками ИР, причем зачастую вне привязки к традиционным организациям.

Благодаря цифровым платформам и онлайн-сервисам появляются новые акторы в системах науки разных уровней и различные формы самоорганизации и коммуникации научных коллективов и отдельных ученых. В интернет-пространстве все шире представлены те или иные объединения исследователей по профессиональным и иным интересам. Так, активно развиваются формальные и неформальные, самоорганизующиеся, а все чаще и официально зарегистрированные корпоративные сети научных сообществ, такие как международная социальная сеть ResearchGate, Social Science Research Network, научно-исследовательская сеть Loop издательств Frontiers и Nature, платформа Mendeley компании Elsevier и др.

Зарубежные и российские эксперты продемонстрировали единство позиций и в отношении расширения спектра неинституционализированных форм организации научной деятельности (таких как виртуальные и сетевые команды исследователей), сочли это более вероятным сценарием по сравнению с сохранением привычной привязки исследователей (аффилиации) к организациям. Поддержали этот выбор 31% российских и 28% зарубежных ученых, 36% молодых специалистов. Половина респондентов считают, что в максимальной степени тренд проявится на горизонте до 2030 г.; 19% — только после 2030 г.

Новые форматы организации исследовательской и креативной деятельности (хакатоны и др.) позволяют все более активно в нее вовлекать не только специалистов, но и заинтересованных групп граждан. В этом же ключе развивается еще одно относительно новое явление — распространение формата «делай науку сам» (do-it-yourself science), когда отдельные граждане или группы проводят эксперименты, поддерживают собственные или совместно используют общедоступные объекты инфраструктуры. В некоторых случаях они могут взаимодействовать с университетами, организациями государственного и других секторов науки в качестве партнеров, сообществ пользователей и даже конкурентов или оппонентов. Пока масштабы «научной работы», выполняемой отдельными гражданами либо группами, включая практики научного волонтерства, не слишком велики, но в перспективе могут увеличиться. Их роль будет особенно заметна в таких областях, как популяризация и распространение научных знаний, развитие исследовательской и инновационной культуры.

Резюме:

Результаты опроса ученых показывают, что институциональные тренды влияют на будущее устройство науки, однако в меньшей степени, чем сдвиги, связанные, например, с цифровизацией исследований и экспериментов, внедрением новых исследовательских технологий, повышением внимания к междисциплинарности и др. В целом результаты опроса убеждают в том, что модели организации научной деятельности будут смещаться в сторону большей открытости, гибкости, адаптивности к постоянным изменениям, а за счет все более активного вовлечения большого числа разнообразных акторов в процессы генерации, распространения, коммерциализации и использования научных результатов будут развиваться, в том числе, неинституционализированные формы организации научной деятельности.

Источники: результаты опроса, проведенного в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования», реализуемого по программе развития НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России (Программа «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») и Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Материал подготовила Татьяна Кузнецова

Предыдущий выпуск серии «Наука, технологии, инновации»:

«Будущее науки: междисциплинарность»

См. также: